Le réchauffement climatique global va changer l’intensité et la fréquence des extrêmes météorologiques et climatiques, alerte depuis plusieurs années le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Le dérèglement climatique bouleverse la façon dont l’eau circule dans la nature. Il est crucial de s’adapter aux normes de la météo et du climat pour faire face à ce dérèglement. Le projet Life Revers’eau Chéran répond à cette nécessité.

Les projets ont pour objectif l’amélioration de la gestion quantitative, de la qualité des eaux et des milieux aquatiques en 2027, tout en conciliant les enjeux écologiques, économiques, sociaux et culturels du territoire.

Si vous êtes intéressés par l’une ou plusieurs de ces actions, n’hésitez pas à contacter le bassin de l’Oudon au 02.41.92.52.84 ou par mail à contact@bvoudon.fr.

Dans le domaine de l’eau, le changement climatique va intensifier les événements extrêmes. Il faudra donc gérer à la fois des périodes de sécheresse intense, à des niveaux inconnus dans le climat actuel, et des précipitations extrêmes susceptibles d’engendrer des fortes inondations, soit par débordement de cours d’eau, soit par ruissellement, notamment dans les zones fortement imperméabilisées.

D’après le Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique, il est attendu :

- Une modification du régime des précipitations,

- Une augmentation de la sévérité des étiages des cours d’eau,

- Une modification de la saisonnalité des cours d’eau,

- Une augmentation de la température des cours d’eau, potentiellement impactante sur la biodiversité.

Faire connaitre la biodiversité et les milieux humides environnant est un facteur de protection des milieux aquatiques et de la biodiversité car nous protégeons ce que nous connaissons.

Le bocage étant un élément essentiel du paysage pour la qualité et la quantité d’eau, le Syndicat porte des actions pour aider les agriculteurs qui souhaitent planter des haies. Le Syndicat du Bassin de l’Oudon peut vous apporter une aide technique et administrative pour la plantation de haies. Les agriculteurs, particuliers et collectivités souhaitant planter des haies pourront bénéficier d’aides techniques ou financières coordonnées par le Syndicat du Bassin de l’Oudon.

Plus d’informations au lien ci-après : Je veux planter des haies !

Vous pouvez lire « L’essentiel de la haie » écrit par Bernard M., Daloz A., Jung D., Omnès F., Savinas C. sous la direction de l’Office Français pour la Biodiversité paru en novembre 2023 : https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-comprendre-agir/lessentiel-haie

Les mares sont un élément du bocage rendant de nombreux services écosystémiques. Les mares présentent de nombreux intérêts écologiques comme la rétention d’eau pluviale, le stockage de l’eau ou la lutte contre les îlots de chaleur. Ressources d’eau douce exceptionnelles, elles peuvent constituer des foyers de biodiversité et des habitats uniques pour de nombreuses espèces, notamment des espèces rares ou menacées. La richesse biologique des mares est intimement liée à leur bon entretien. Elles peuvent être aussi des zones relais, favorisant la migration et la dispersion de certaines espèces, ou au contraire devenir des pièges pour la faune sauvage.

(Source : Tout savoir sur les mares, France Nature Environnement Ain, 2022, https://www.mares-libellules.fr/uploads/resource/livret-questions-reponses-mis-en-page_6225cb30ec2b0.pdf)

Le Syndicat du bassin de l’Oudon collabore avec la Fédération de Chasse des Pays de la Loire, jusqu’en 2027, pour créer et restaurer des mares sur le bassin versant du Chéran. Plus d’informations en contactant, avant le 31 décembre 2025, Antoine MARTIN : a.martin@frc-paysdelaloire.com / 06 72 67 47 55

Les zones tampons présentent de nombreux intérêts :

- Elles limitent l’apparition des phénomènes d’érosion et participent donc à la protection des sols ;

- Elles réduisent les transferts de contaminants (nitrates, pesticides, …) vers le réseau hydrographique et contribuent donc à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ;

- Elles constituent des biotopes favorables à de nombreuses espèces et participent au maintien et à la restauration des continuités écologiques ;

- Elles jouent, dans le système de production, un rôle essentiel sur le plan agronomique, fonctionnel, ou encore aux plans énergétiques et de la qualité des paysages.

(Source : Chambres d’agriculture Pays de la Loire, Infrastructures Agroécologiques, https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-agriculteur/reussir-sa-transition-agroecologique/principes-de-lagro-ecologie/infrastructures-agro-ecologiques/)

Bien que la renaturation des cours d’eau puisse être un sujet de débat entre les acteurs, les bien faits sont notables si les protagonistes concilient leurs intérêts et les usages avec l’intérêt général. Les aménagements assureront la solidarité amont-aval, la solidarité transversale (entre le cours d’eau principal et le milieu connecté), la solidarité verticale (entre le cours d’eau et le sous-sol), la solidarité temporelle (différentes périodes de l’année) pour favoriser le développement des espèces aquatiques, pour diminuer la température de l’eau, pour augmenter l’autoépuration de l’eau. Le transport sédimentaire permettra la création et le dynamisme du cours d’eau.

(Source : Office Français de la Biodiversité, MOOC TVB Séquence 5 – Sujet 1 : Continuité écologique au fil de l’eau, https://vimeo.com/464350965).

Le changement climatique, l’augmentation des pluies intenses et l’imperméabilisation croissante des sols du fait de constructions de bâtiments ou routes en matériau artificiel imperméable (asphalte ou béton par exemple) contribuent à augmenter le ruissellement des eaux pluviales, et donc le risque d’inondations. La gestion durable des eaux pluviales est au cœur de nombreux enjeux environnementaux, sociétaux et économiques :

- La prévention et la gestion des inondations, qui représentent en France métropolitaine le risque naturel le plus important en matière de dégâts matériels ;

- La préservation et la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Du fait des substances polluantes et des micro-organismes qu’elles peuvent véhiculer, les eaux pluviales peuvent avoir un impact significatif sur les écosystèmes aquatiques et marins où elles s’écoulent ;

- La performance des systèmes d’assainissement des eaux usées ;

- L’adaptation des villes au changement climatique : nature et végétalisation en ville, lutte contre les îlots de chaleur urbains, etc.

Sur le site du bassin de l’Oudon, il est possible d’accéder à des informations ici (Gestion intégrée des eaux pluviales

En novembre 2024, vingt-cinq élus et techniciens étaient présents à Congrier pour se former à la Gestion Durable et Intégrée des Eaux Pluviales (GDIEP) grâce à une formation établie par le Département de la Mayenne, en partenariat avec les associations ADOPTA, CPIE Mayenne – Bas-Maine et Synergies, dans le cadre du programme Infiltr’eau 53. La Gestion Durable et Intégrée des Eaux Pluviales (GDIEP) est une méthode urbanistique où la gestion de l’eau de pluie est réalisée au plus près d’où elle tombe. Les eaux de pluies ne sont plus concentrées ni déplacées mais sont dirigées prioritairement dans des espaces végétalisés ou dans des dispositifs d’infiltration. Ces aménagements vont favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol, et donc limiter le ruissellement pouvant causer des inondations. Mais aussi, améliorer le cadre de vie des habitants grâce à une végétalisation des espaces publics et limiter la concentration des polluants. Vous pouvez retrouvez le compte-rendu de la journée ci-après : Compte-rendu de la formation GIEP 2025

Les urgences climatiques, énergétiques et environnementales touchent l’ensemble des filières. L’objectif pour la France est de diminuer de plus de la moitié les émissions de gaz à effet de serre française, réduire les pressions sur la biodiversité et mieux gérer les ressources essentielles, telles que l’eau.

« Les filières agricoles et agroalimentaires ont vocation à prendre toute leur part dans cette transition majeure pour notre pays, avec les enjeux qui leur sont propres et qui impliquent que l’adaptation de notre modèle de production aille de pair avec la préservation de notre souveraineté alimentaire. Cette transition ne pourra se faire sans un accompagnement des agriculteurs dans ce changement, et sans une territorialisation de la démarche de planification écologique. » (Communiqué de presse, ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, 21 décembre 2023, URL : https://agriculture.gouv.fr/planification-ecologique-7-mesures-concretes-pour-accompagner-les-transitions-du-secteur-agricole).

Le bassin versant du Chéran, dont 65 % des parcelles sont destinés à l’agriculture, doit être de ces territoires référents dans la transition agroécologique. Le Syndicat du Bassin de l’Oudon et le Life Revers’eau Chéran peut accompagner les exploitations agricoles dans leur transition.

Depuis 2024, le Syndicat du Bassin de l’Oudon soutient les MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques) à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de l’Oudon. Le Syndicat du Bassin de l’Oudon espère l’engagement de nombreuses exploitations agricoles, notamment sur le Chéran.

Vous pouvez accéder à plus d’informations, ici : Les mesures agroenvironnementales et climatiques

Des actions ont été mises en œuvre, en concertation avec des usagers, habitants, citoyens du bassin versant du Chéran.

- Restauration de la zone humide du Parc des Hunaudières dans la commune de Saint-Saturnin-du-Limet

- Restauration du Chéran sur les communes de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet

- Restauration du Chéran aval sur les communes de La Boissière et Châtelais

- Elaboration de Plan de Gestion Durable des Haies (PGDH)

- Plantation de haies

Restauration de la zone humide du Parc des Hunaudières dans la commune de Saint-Saturnin-du-Limet

Des travaux sur le ruisseau de la Ridelais (affluent du Chéran), à Saint-Saturnin-du-Limet, ont été effectués sur le plan d’eau des Hunaudières. Ils ont permis d’aménager une zone humide et de restaurer le passage des poissons et des sédiments (continuité écologique).

Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases :

- Ouverture des vannes et pêche de sauvegarde : cette étape permet de se rendre compte si la rivière peut retrouver son lit d’origine avant d’engager les travaux.

- Entretien et ouverture de la végétation dans l’ancienne zone du plan d’eau pour effectuer les travaux de reméandrage.

- Suppression du barrage pour permettre à la rivière de retrouver son lit d’origine et rétablir la libre circulation des poissons et sédiments.

- Reméandrage et mise en place de radiers sur le cours d’eau

- Aménagement d’une zone humide et de deux mares à la place du plan d’eau pour favoriser l’accueil de la végétation et la dépollution naturelle des eaux.

- Mise en place d’un cheminement et d’une passerelle pour découvrir ce nouvel espace, se connecter à la voie verte et devenir un lieu de bien-être et de loisirs.

Retrouvez plus d’informations sur les travaux en cliquant sur le lien ci-après :

Retrouvez ci-après le Rapport du questionnaire de satisfaction après travaux.

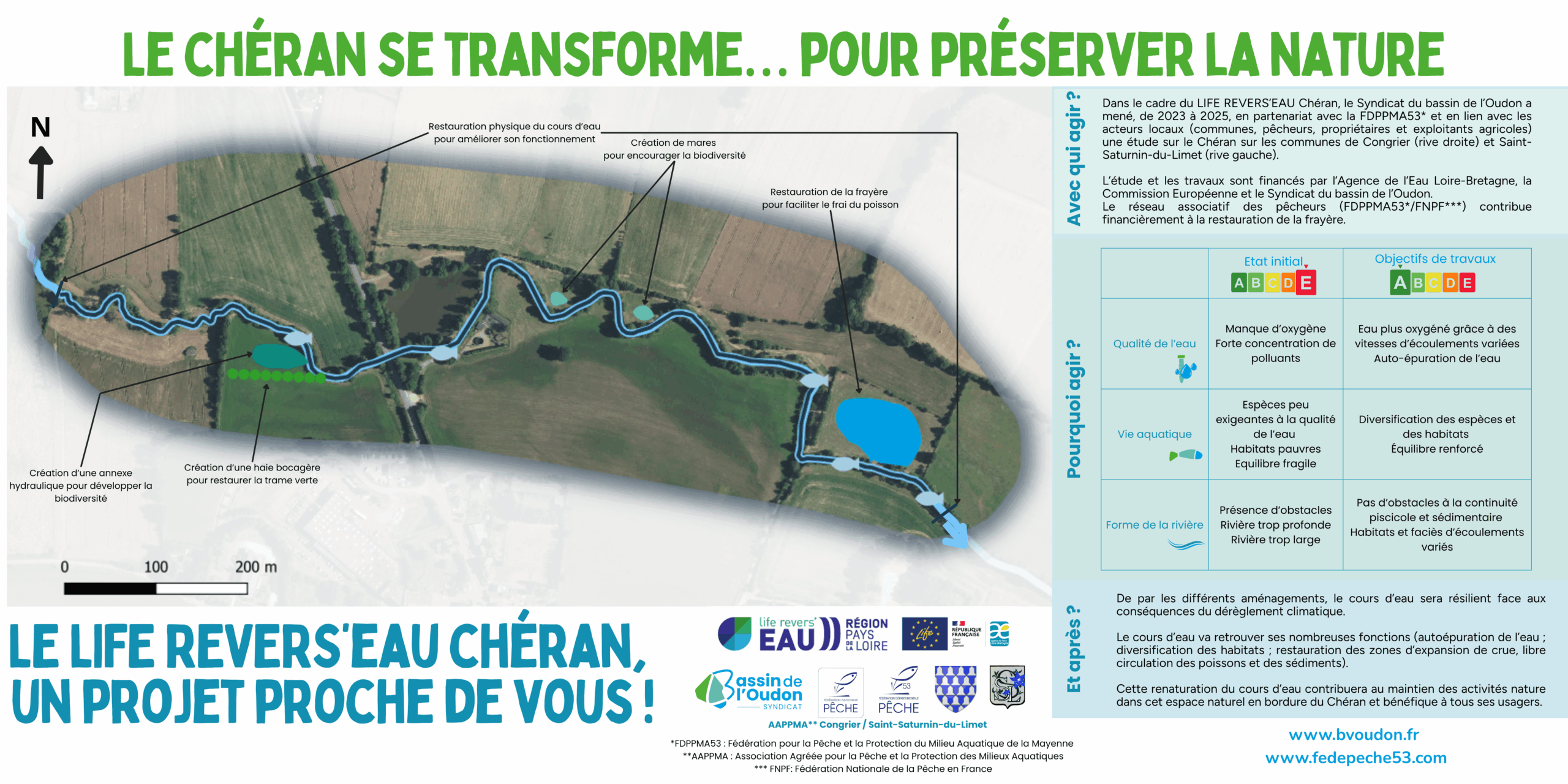

Restauration du Chéran sur les communes de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet

Vidéo de présentation en cours de réalisation

Restauration du Chéran aval sur les communes de La Boissière et Châtelais

Un cours d’eau s’écoule d’amont en aval. Les poissons circulent d’amont en aval et d’aval en amont. Il est alors important d’avoir un cours d’eau qui, dans sa globalité, fonctionne de manière naturelle pour laisser place à une biodiversité et une nature verdoyante.

Le premier obstacle à la continuité écologique sur le Chéran se situent à environ deux kilomètres de la confluence avec l’Oudon. Le Syndicat du Bassin de l’Oudon souhaite alors ouvrir la circulation piscicole et sédimentaire sur environ trois kilomètres (du Château de La Boissière au Pont du Buron). Plusieurs objectifs sont visés par ce projet : écologiques, piscicole, paysagers, entretien.

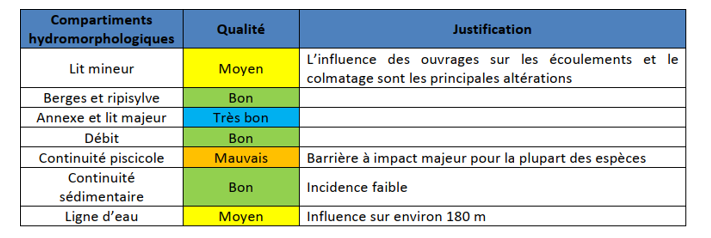

Lors de l’état des lieux-diagnostic, le seuil du Moulin de La Chapelière (La Boisière/Châtelais) impactait la rivière :

Le seuil du Moulin de La Chapelière et sa zone d’influence se situent dans le périmètre de protection du site classé Pierre dressée du Haut Bois et dans le périmètre de protection du site inscrit Pierre dressée des Fontenelles. L’Architecte des Bâtiments de France a été consulté pour mettre en oeuvre les travaux de restauration du cours d’eau.

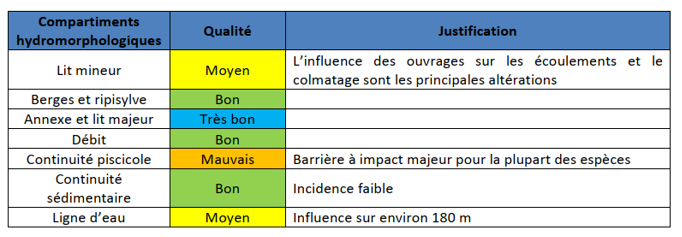

Lors de l’état des lieux-diagnostic, le seuil du Challonge de La Chapelière (La Boisière/Châtelais) impactait la rivière :

Sur environ 500ml, le Chéran a été restauré en supprimant les deux seuils et en mettant en œuvre des banquettes.

Elaboration de Plan de Gestion Durable des Haies (PGDH)

Les haies sont de véritables atouts pour les parcelles agricoles. Elles contribuent à la lutte contre l’érosion des sols, favorisent la biodiversité, agissent comme brise-vent et améliorent la qualité des cultures en créant un microclimat favorable. Cependant, pour que ces bénéfices soient pérennes, il est essentiel de gérer ces haies de manière réfléchie et durable.

Un Plan de Gestion Durable des Haies (PGDH) permettra alors aux agriculteurs :

- D’échanger avec un conseiller spécialisé sur l’entretien et la valorisation de vos haies ;

- D’avoir un planning sur 10 ans de gestion de vos haies (priorités et types d’interventions) ;

- D’améliorer la productivité et la résilience de vos productions ;

- D’entrer dans une démarche Label Haie.

Comment procéder ?

Pour pouvoir profiter du PGDH, plusieurs conditions sont nécessaires :

- Avoir le siège social sur le bassin versant de l’Oudon ;

Et

- Ne pas avoir de plan de gestion durable des haies en cours de validité (sauf cas particulier) ;

- Être disponible pour réaliser le diagnostic avec le conseiller (2 jours) ;

- S’engager à payer la part revenant à l’agriculteur (200€).

Nous vous invitons à vous rapprocher auprès d’un des prestataires mandatés par le Syndicat du Bassin de l’Oudon :

- SCIC Mayenne Bois Energie (06 04 40 18 44 ou lepage@mbe53.fr)

- Sylvagraire (06 52 57 50 42 ou contact@sylvagraire.fr)

Ce plan tiendra compte des spécificités de l’exploitation, des objectifs de l’exploitant agricole et des particularités locales. Des experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Le prestataire aidera les agriculteurs à identifier les pratiques les plus adaptées à la situation, et à bénéficier des dispositifs d’aides existants.

Un Engagement pour l’Avenir

En s’engageant dans cette démarche, les agriculteurs contribueront activement à la préservation de l’environnement tout en valorisant leur exploitation. C’est un investissement pour l’avenir, à la fois pour votre production et pour les générations futures.

Anjou Bleu Communauté et Pays de Craon

Le Syndicat du bassin de l’Oudon dispose de la compétence « Coordination des actions en faveur de la préservation et la valorisation du bocage » des communautés de communes d’Anjou Bleu Communauté et du Pays de Craon.

Cette compétence nous permet de :

- Planter en moyenne 25 km de haie bocagère par an,

- Mener des actions de communication et de sensibilisation (formation taille de haies, par exemple) et de participer au développement de dispositif permettant de faciliter l’accès à des aides financières et techniques (élaboration de Plan de Gestion Durable des Haies, par exemple).

- Actions de communication et de sensibilisation pour la préservation et la valorisation du complexe bocager (haies, fossés, talus, annexes hydrauliques).

Ainsi, les PGDH – une aide technique et action de communication et de sensibilisation – sont financés par le LIFE REVERS’EAU Chéran ou le dispositif France Nature Verte, cela dépendant du territoire.

Plantation de haies

|

Année |

Nombre de planteurs |

Nombres de mètres linéaires plantés |

|

2023-2024 |

11 |

10 171 |

|

2024-2025 |

2 | 2 803 |

|

2025-2026 |

||

|

2026-2027 |